二千八百五十一(うた)「アジア仏教史 中国編 Ⅱ民衆の仏教」その二

乙巳(西洋発狂人歴2025)年

七月十六日(水)

第五章「元王朝の仏教」では

漢民族の仏教にも十分な理解を持っていたし、蒙古族自身のラマ教信奉と相俟って、漢民族に対しては仏教保護政策を執った。

これは予想外の喜びだ。この本は逆に

中期には僧尼百万と称され(中略)膨大な寺領寺田は(中略)免税と相俟って国家財政の上に大きな影を落とすこととなった。

と優遇し過ぎを心配する。

モンゴルは予想に反し仏法を保護したことは喜びと為す

第六章「庶民の仏教」に入り

中国仏教史でよく三教一致とか、三教融合といった言葉が用いられている。しかし(中略)政治の根幹に儒教があり、道教や、まして夷狄の教えである仏教とは肩を並べるものではない意識が確立していたのである。

そのため

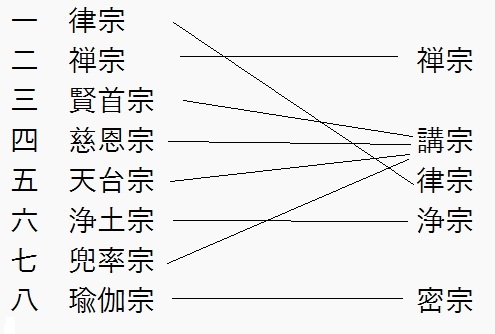

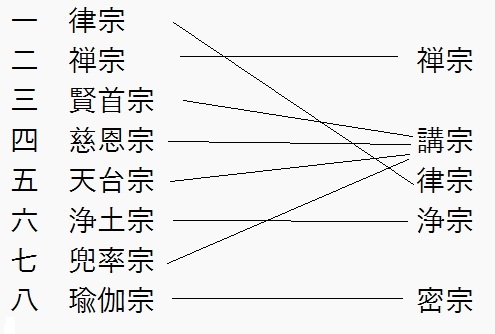

各宗互融の禅(括弧内略)・講(天台・華厳・法相・唯識などを研究する宗派)・教(従来の律寺に代わって明代仏教の特質を一つを示す法事・儀式を執行する瑜伽教寺の類)三派の仏教に通じたものとして理解すべきである。

とする。或る僧が、

天台を宗としながら、「禅は心なり、教は仏語なり、律は仏行なり、この三を具備してこそ、初めて完全な仏教となる」

ところが

明の太祖が禅・講(教)・律の三宗を改めて、禅・講・教の三宗とし、寺院僧侶はいずれかの宗に所属すべきことを規定した(以下略)

今までの三つを具備ではなくなった。更に

赴応僧とか、瑜伽教僧として、死者の葬儀を司り、年忌法要、祈禳祈請のことをもっぱらなしてきた僧に、その地位を公認したことになる。

赴応僧、瑜伽教僧は、在家の求めに応じて祈祷などを行ふ者。禅僧や講僧は、在家の求めに関はることは禁じられたと、別の資料にある。

禅講教律の代はりに教と為す律はすべてに必須の故に

第七章「満州族の漢人支配と仏教」に入り

中国仏教の、日本(中略)との根本的な差異は、日本に見られる宗団組織が全くないことである。(中略)天台山に詣でては、(中略)最澄や円仁(中略)を偲んで懐古的になるが(中略)天台の宗教が現存するわけではなく(以下略)

これは小生も誤った。天台山は、いつの時代が天台宗で、いつが禅宗なのかと調べたが、宗派が無いことを知らなかった。尤も「天台学探尋」のその一、その二を読むと、間違へるのは当然だが。

明の太祖のときに、禅・教・講の寺院の三分類があったが、それは決定的な宗派の確立ではない(以下略)

民国二十一年は昭和七年に当たり

民国二十一年に中国仏教界から(中略、国民党政府に提出した書類)によれば

今日の中国が(中略)五宗に分かれていることを認めてはいるが、これは全く便宜的のものであり、これらの各宗が渾然一体なったものが中国仏教そのものである。

昭和七年の資料だが、今も同じであらう。

各宗は便宜的にて全体が一仏法に 部派の前原始の時代インドに勝る

反歌

全体が一宗団は秋津洲奈良仏法の時代へ還る

このあと第八章「新しき時代と仏教」に入り

昭和三十二年秋、筆者は約二ヵ月にわたって、(中略)新中国の仏教を視察する機会を得た。

とあるがその後、文化大革命が起こり、その十年後にこの書籍が出版された。終結宣言はその翌年である。今から見れば二つ時代を遡るので、仏法が破壊された時代は省略することにした。

「初期仏法を尋ねる」(百七十)

「初期仏法を尋ねる」(百七十二)

メニューへ戻る

うた(一千三百九十の二)へ

うた(一千三百九十二)へ