二千七百四十四(うた)横浜周遊記(その三)鉄軌道

乙巳(西洋発狂人歴2025)年

五月五日(月)

県立図書館で調べた内容は

小口はトラックの進出で昭和40年から激減したことと、その代替として小口混載へ進出しようとして通運業者の反対でなかなか進出できなかった。急行には、急行小口と急行車扱があった。地域間急行は積載率が低く、連絡用の快速を設定した事と、後に地域間急行を快速に統合した。別のページには、65Km/hの急行を快速と称したことも載り、これは時代が古いやうだ。

小生は鉄道荷物のアルバイトをしたときに、地域間急行、快速、列車指定の語を知ったので、これらは懐かしいが、恒久的ではなく、一時的だった。

組成駅経由を廃止ののち、集配列車が近隣駅から組成駅へ集めた。

なるほどこの時点では、組成駅から全国すべての組成駅への輸送を、止めただけだった。

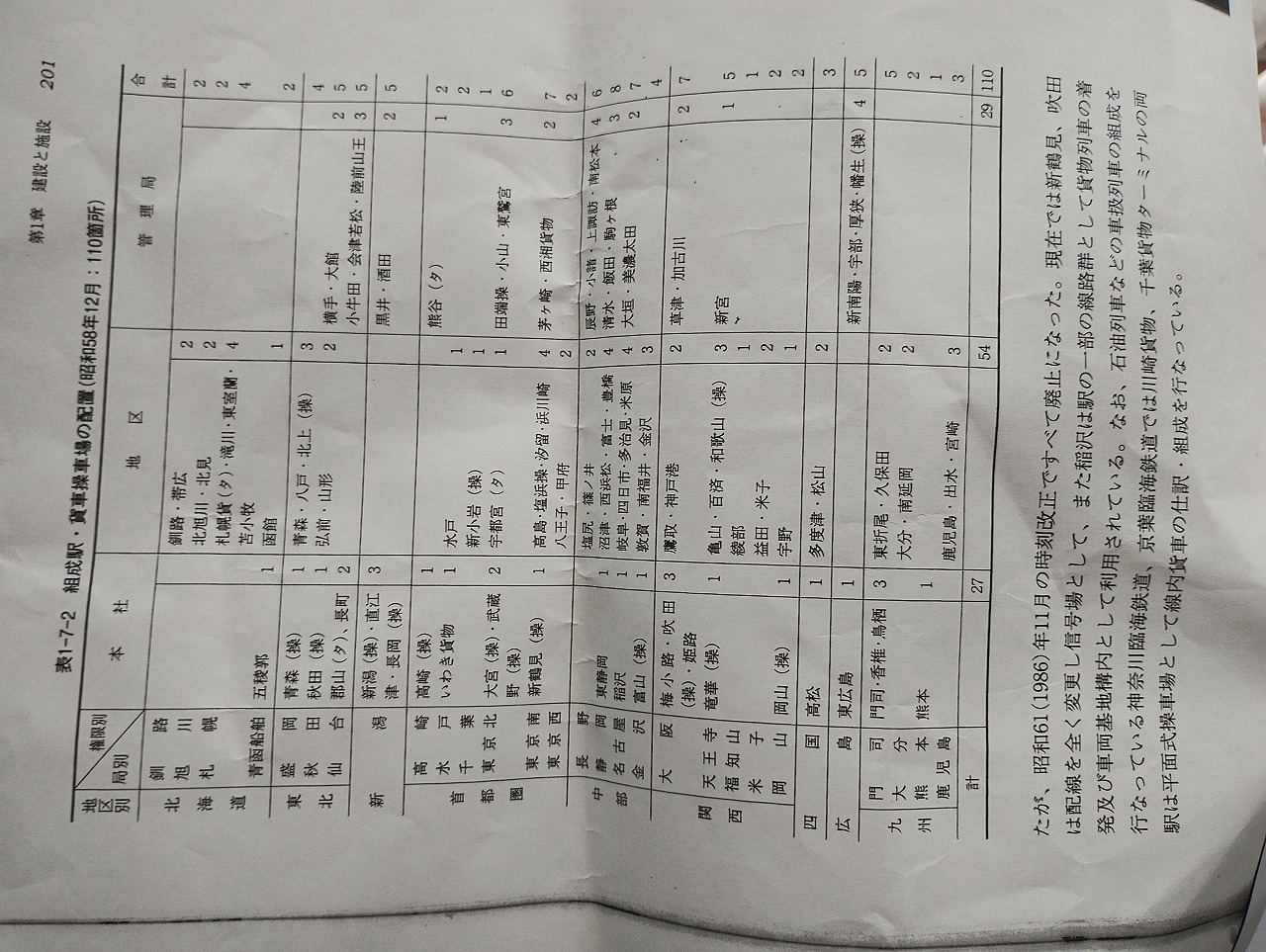

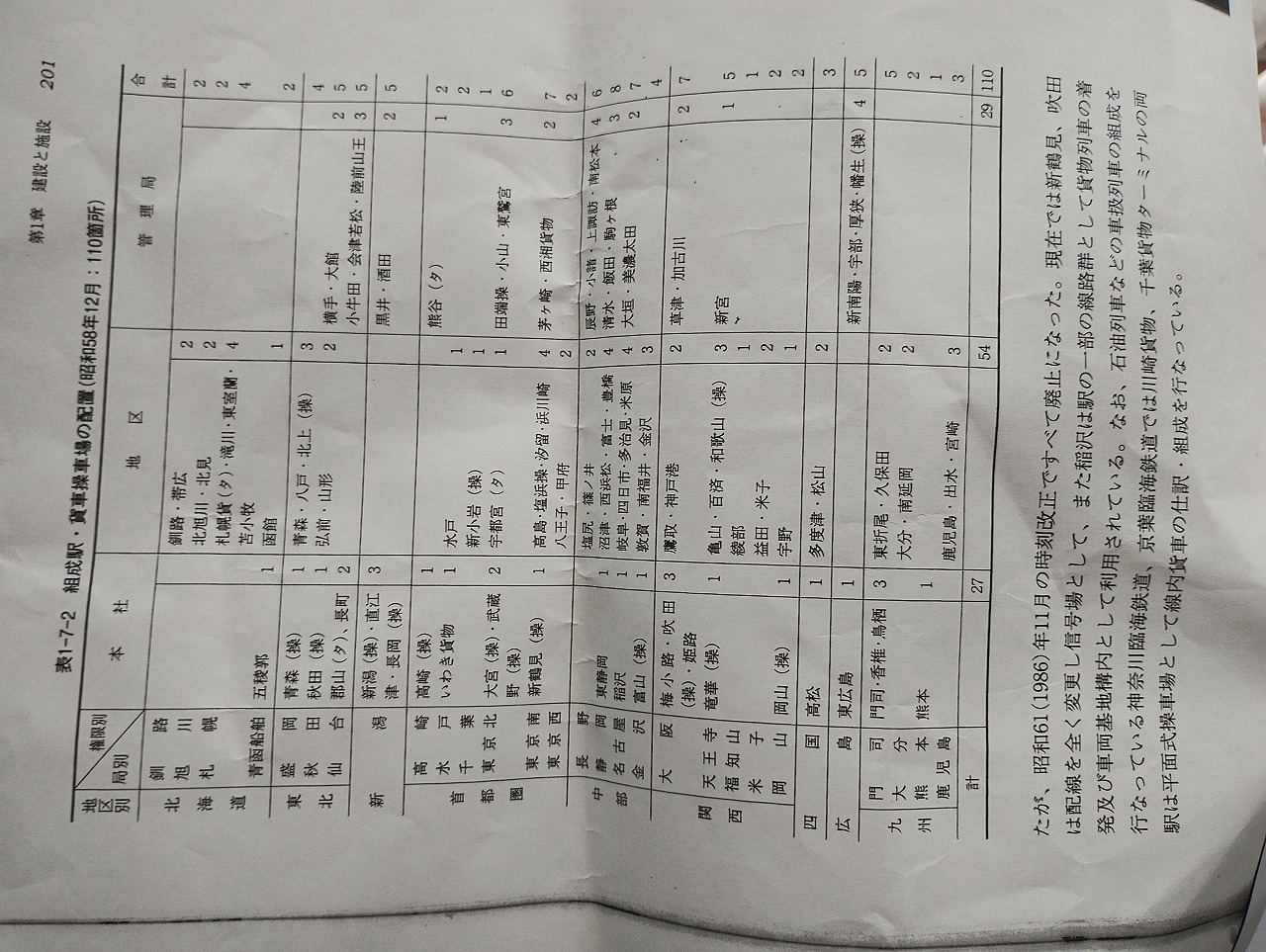

昭和五十八年の、組成駅の表があり貴重なので転載させていただくと

組成駅一覧

操駅は操車場とは別の駅 客貨車区での客部分 二つは今やほぼ人知れず

反歌

括弧内操の字を書く操車場漢字二文字の略称もあり

反歌

宮操は宮原の略大(おほ)操は東大宮武操武蔵野

客貨車区の客部分と、操車場の漢字二文字の略称は、完全に忘れられてしまった。向日町は向操、青森は青操。読み方は音読みと訓読みがあった。

次に、組成駅についてインターネットで調べると、

操車場を含む貨車の入換作業を行う駅(貨物駅も含める)を組成駅と総称しており、1980年10月1日時点で150を数えた。

として、本社指定組成駅は

五稜郭駅、青森操車場、秋田操駅、郡山貨物ターミナル駅(1977年まで郡山操車場)、長町駅、新潟操車場(国鉄分割民営化前日に新潟操駅、しかし貨物扱ひは無し)、長岡操車場、直江津駅、高崎操車場、いわき貨物駅、新小岩操駅(廃止時は地区指定組成駅)、大宮操駅、田端操駅(廃止時は局指定組成駅)、武蔵野操車場、新鶴見操車場、沼津駅(廃止時は地区指定組成駅)、東静岡駅、稲沢操車場、米原駅、富山操車場、梅小路駅、吹田操車場、姫路駅、竜華操車場、岡山操車場、東広島駅、高松駅、門司駅、香椎駅、鳥栖駅、熊本駅

組成駅廃止をインターネットで調べると、

1984年2月1日国鉄ダイヤ改正をもって、(中略)国鉄そしてJRの貨物輸送はコンテナや企業の私有貨車による直行輸送のみとなった。しかし、この時点では車扱列車そのものは残存していたため、組成作業の必要は残され(中略)操車作業を各地の臨海鉄道に移管するが、附近に代行可能な臨海鉄道がなかった富山貨物、新南陽、東小倉では操車作業を続けている。操車場そのものが不要になるには、途中駅で解結を行う車扱輸送がほぼ終了する2008年3月

別のページには

コンテナ列車は昭和57年(1982年)11月ダイヤ改正時の137本から159本に増強された一方、物資別適合輸送(専用貨物列車)は618本から599本に削減、一般車扱はそれまでの普通・急行・解結貨物合計の2,444本から輸送基地とされた59の貨物駅・旧操車場を拠点とし、物流規模が大きいとされた主要路線・区間に往復単位で設定される車扱直行列車154本、輸送基地と周辺の貨物駅間で設定された集配列車626本に整理(以下略)

また、本改正で設定された車扱直行列車と集配列車は(中略)貨車の発着日時が明確化されたものの、地域ごとに集配列車で貨車を集め、車扱直行列車の停車する輸送基地において増解結を行う都合、部分的に貨車の入れ換え作業は残ったままであった。そのため1985年(昭和60年)以降も貨物列車の本数や輸送基地・貨物駅の削減が行われ、昭和61年(1986年)11月のダイヤ改正で車扱直行列車と集配列車自体が全廃され、以後は専用貨物列車と高速貨物列車の2種別体制となっている。

市立中央図書館では、東高島駅の西側街区開発、高島駅と東横浜駅の移転試案、横浜港駅、市電1500型について調べた。東高島は、自転車で周りを走ったときに水路があり、クレーンがあった。水運との授受を行なったのだらう。次に自転車で走ったときは、停車線が数本あるだけの信号所みたいになった。それを調べるためだった。

インターネットで調べると

1924年(大正13年)10月1日、東神奈川 - 高島間の貨物支線上の駅として東高島駅が開業した[10][14]。東高島駅は構内の周囲を運河に囲まれており、水陸連絡貨物を主に扱って高島駅と海神奈川駅を補完することを目的としていた。

とある。2005年を最後に貨物扱ひは無くなった。

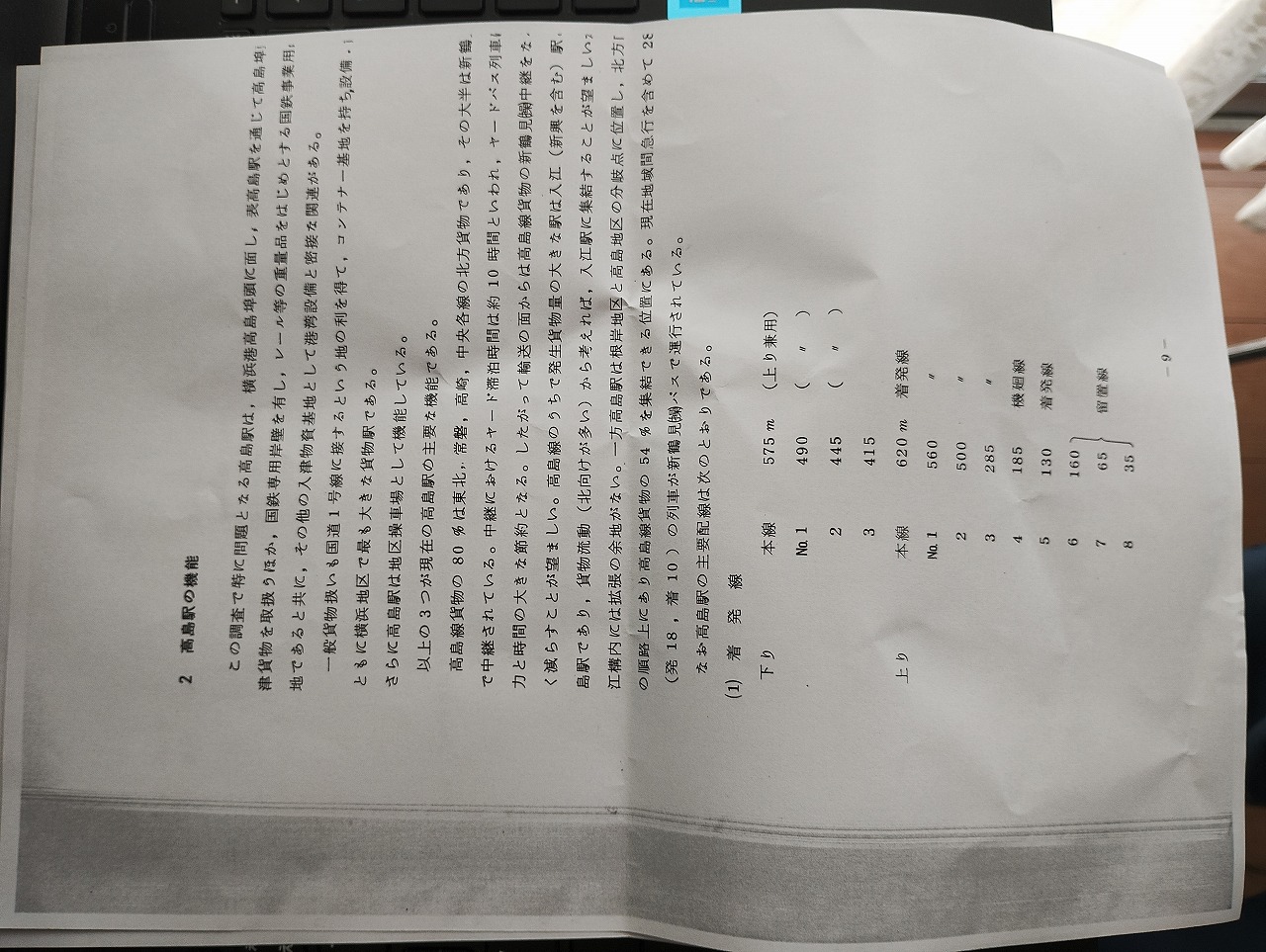

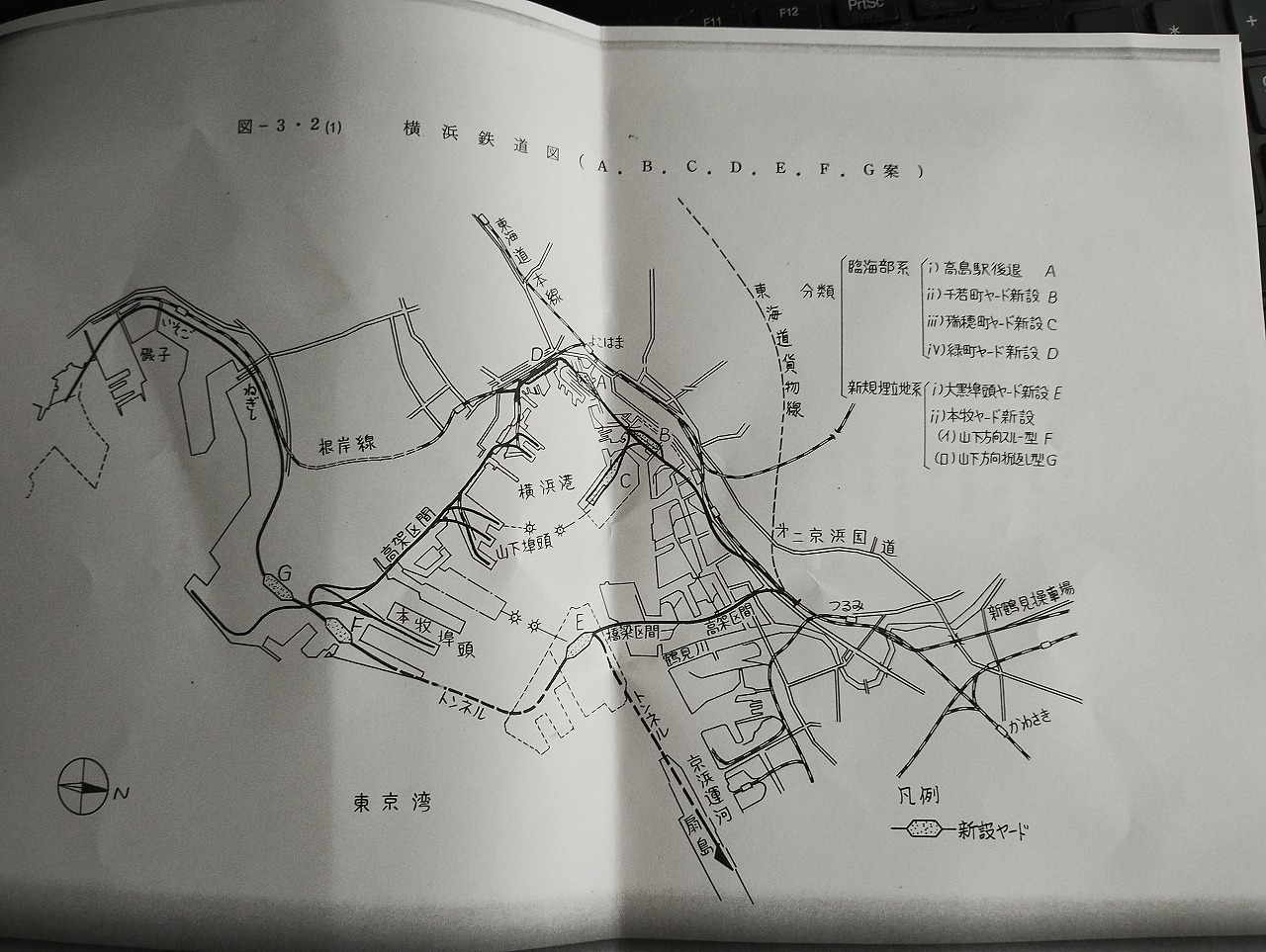

高島駅と東横浜駅の移転試案は、横浜市役所の企画部門が昭和四十六年に、東京大学教授の指導で設計事務所にまとめさせた資料で、高島駅と東横浜駅の敷地を再開発するため、その機能(組成、貨物扱ひ)を移転する七つの試案である。地権や他の開発計画もあり、実現まで紆余曲折が予想されるが、その前に組成駅経由の貨物列車が廃止され、どちらの駅も結果として再開発された。

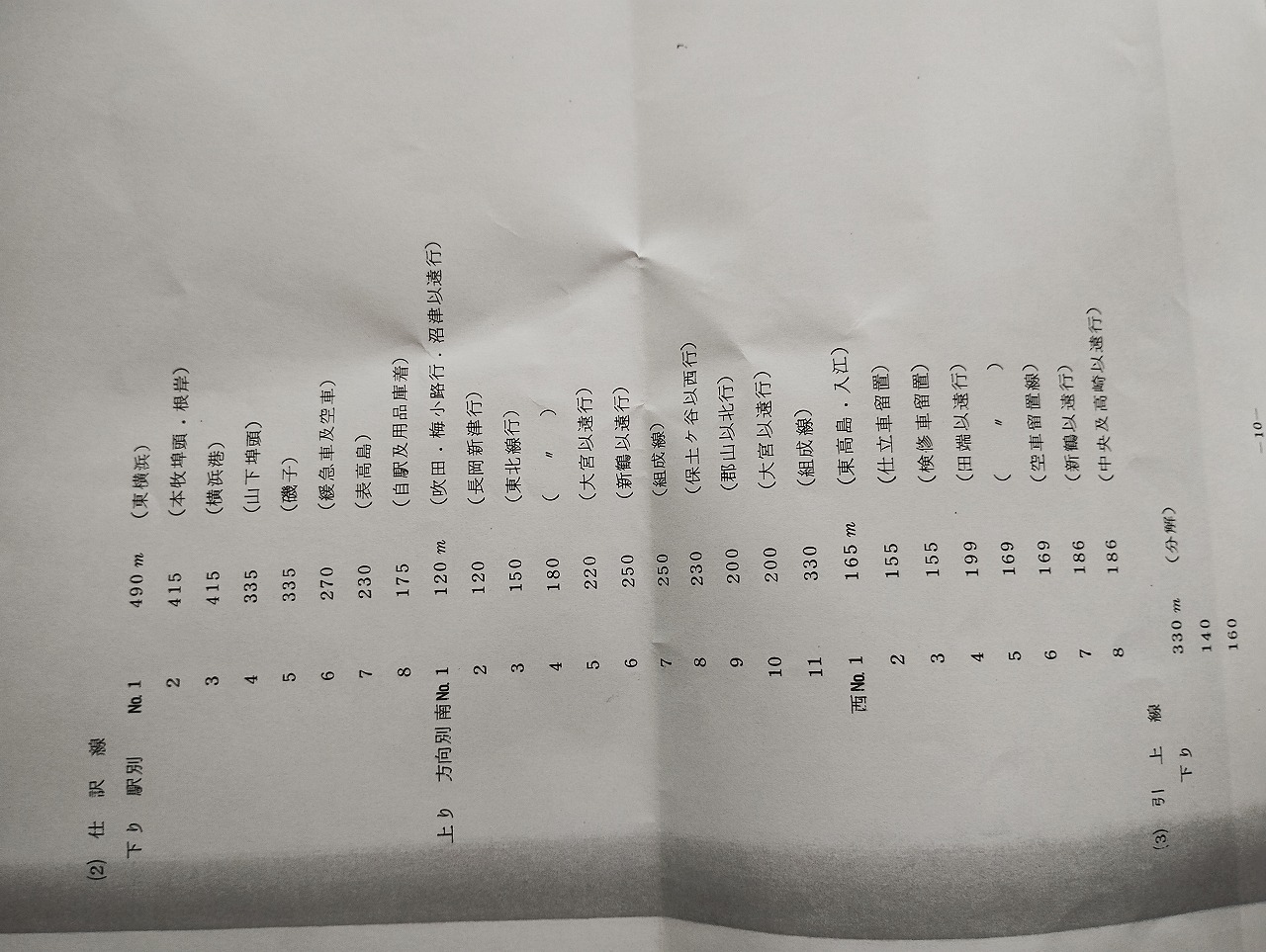

高島駅の構内線の種類は貴重なので、7つの試案とともに掲載すると

高島駅仕訳線 高島駅東横浜駅機能移転案

横浜港駅は、レンガ倉庫の観光資源化の資料で、横浜周遊記(その二)に載せた写真の線路は無く、レンガ倉庫の間を平行と、ずっと先のプラットホームが書かれてゐる。

野毛山動物園では、横浜市電1500型の台車を写真に撮った。東京のPCCは台車が見えないから貴重だ。1500型は、運転席に椅子があり、制御は間接自動式、日立製の防振ゴムを用いた台車とPCCに近いが、吊り掛け駆動方式で、書籍(今回は市役所の資料ではなかった)には、PCCではない、と明記してあった。ワンマン化に合はせて、間接制御に戻してしまったが、渋滞した道路では応答性が悪いとある。

野毛山動物園1500型の台車 格子の隙間から撮影(終)

兼(路面電車、客車、その周辺、五十九)へ

(路面電車、客車、その周辺、六十一)へ

メニューへ戻る

うた(一千二百八十四の一)へ

うた(一千二百八十五の一)へ