二千九百二十二(うた)喜多方と下今市旅行記(喜多方)

乙巳(西洋地球破壊人歴2025)年

九月二十三日(火)

8時14分の列車で喜多方へ行った。喜多方は、蔵と日本酒とラーメンの街だ。しかしラーメンを除き、あまり知られてゐない。蔵と日本酒は、大きな観光資源だ。

最近は、会津若松から喜多方が非電化になった報道が有名かも知れない。電柱を撤去したところが多く、架線の無い電柱が僅かにある。

道路に面した蔵を次々と見るうちに、蔵つくり安養寺へ寄った。曹洞宗だ。火事で焼けたので、蔵つくりにしたと説明がある。僧侶が別の建物から出て来て挨拶されたので、こちらからも挨拶し、昔は総持寺日曜参禅会の会員だったことを話した。

大和川酒蔵の展示館「北方風土館」を観た。ここはお薦めだ。座敷蔵、江戸蔵、大正蔵の三つがある。もう一つ昭和蔵は公演会場として使用される。印象に残ったことが二つあり、座敷蔵の天井が高い(元が蔵だから当たり前だが)のと、天上の配線に碍子が使はれてゐる。高校二年まで住んだ家は大正十三年建築で、天井裏を覗くとやはり配線は碍子だった。

有料の利き酒(500円)と一合酒(770円)を買った。数日前から断酒なので、四合瓶などを買ふことは無くなった。直販だから利益率50%として635円。入場料相当として、相手にも損をさせないことが大切だ。因みに酒類は販売免許時代の名残りで、利益率40%かな、と後で気付いた。(9.28追記 以上は卸売り小売りの利益だが、製造元利益を加へれば更に多くなる)

喜多方の前から、小田付建造物保存地区へ入る角に公園があり、瓜生岩子生誕地の石碑と像がある。

北方風土館の配線 瓜生岩子

このあと建造物保存地区を歩いた。今回の散策は老麺会(会津喜多方商工会議所内)の小冊子によった。お礼を兼ねて会員店三十三のうちの一つに入らうとするが、開店前のところが多い。やっと見つけてラーメンを食べた。合計4.6Kmを歩き、駅に着いた。

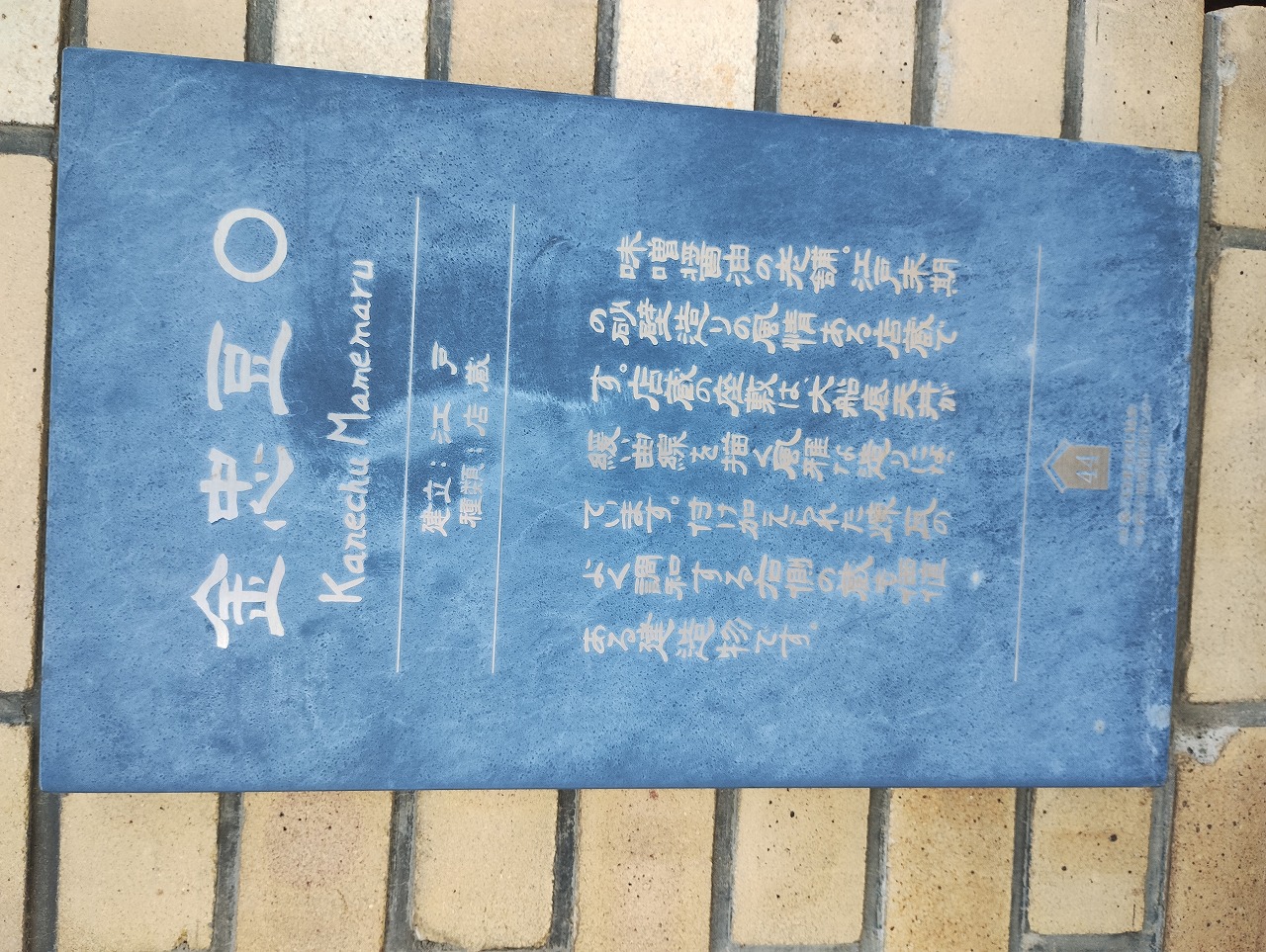

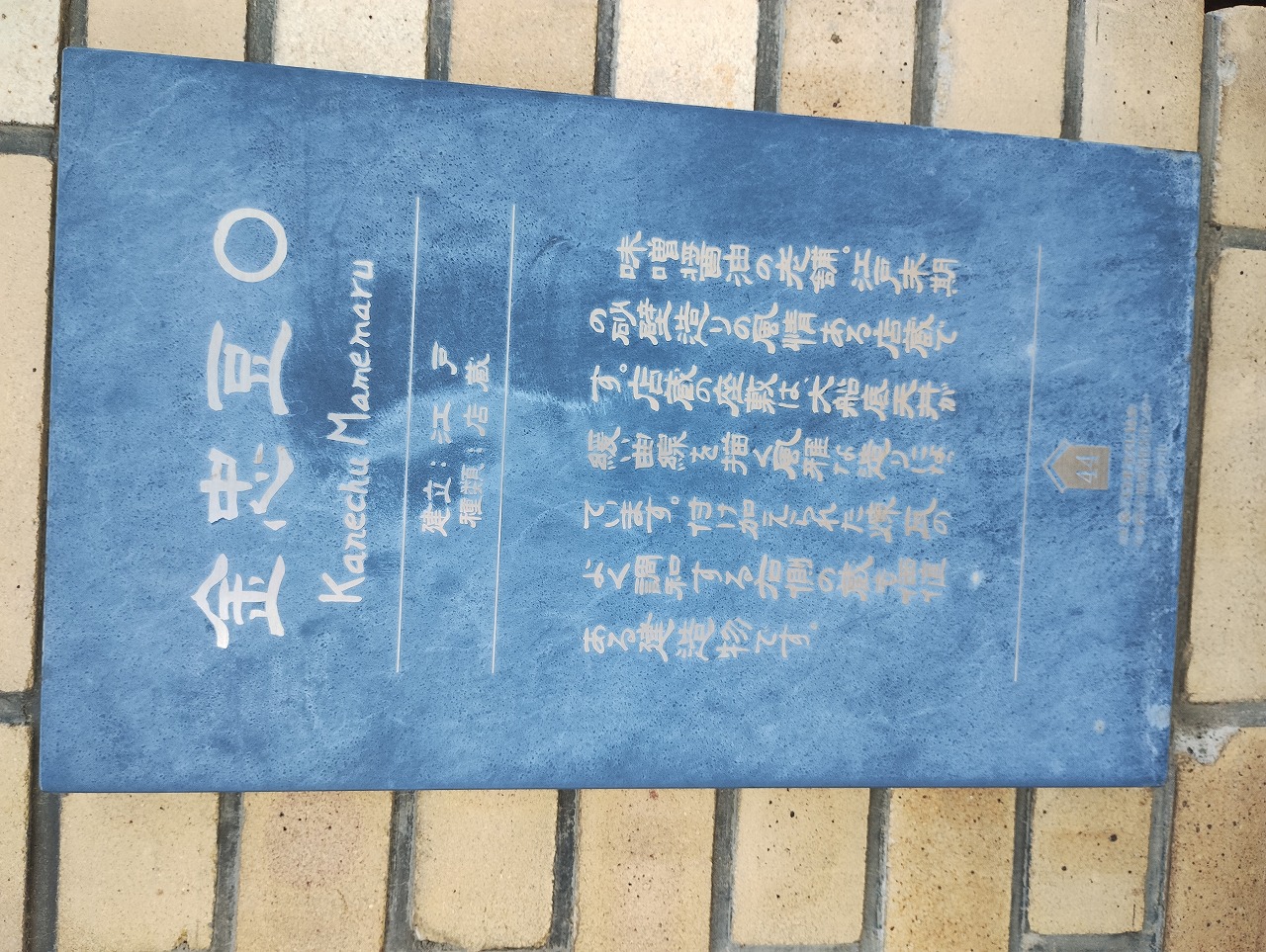

味噌醤油の店(二つの建物の調和) 今回は建物間だが、建物と周囲も調和が大切だ

使はれなくなった蔵 事業者募集の貼り紙

喜多方からは西若松まで紙の切符を買った。会津鉄道は交通系カードが使へないためだ。(終)

追記九月二十五日(木)

喜多方では、時刻が早いので最初寄らうとした老麺会加盟の店は、開店前だった。近くに老麺会ではない店もあるが、ここは或る食材を使ふ目的らしく、ラーメンの値段が高い。老麺会の地図で見つけた次の店は、店名が好きではなく通過した。次に寄らうとした店は、曲がる角が分からず行き過ぎたところへ、源来軒が現れた。ところが駐車場に、休業の貼り紙だ。店の前に行っても、休業だ。やっと駅近くの櫻井食堂で、食べることができた。

大楠公青葉繁れる櫻井の 櫻井食堂調理師の免許を多数掲げるは 長年続く歴史を示す

反歌

街中の人々が来る店が良い観光向けの店には非ず

本日、福島民報のホームページに

創業101年、福島県の喜多方ラーメン元祖 「源来軒」歴史に幕 後継者見つからず

が載った。

喜多方ラーメン発祥の店(中略)「源来軒」は24日閉店し、101年の歴史に幕を閉じた。後継となる作り手が見つからなかった上、時代の変化とともに昔ながらの製法を守ることが難しくなり、店じまいを決めた。

記事は後半で

「臨時休業しておりましたが、再開の目途がたたないため、閉店することになりました」。24日、源来軒の入り口に突如、店じまいを知らせる張り紙が出され、(中略)源来軒は1924(大正13)年、中国・浙江省から喜多方に渡った初代の潘[ばん]欽[きん]星[せい]さんが屋台として始めたのがルーツで、喜多方ラーメンの「元祖」として知られる。開店前の未明から準備を始め、昆布や煮干し、げんこつ、香味野菜をベースにしたうまみたっぷりのスープなどを、作り置きをしない昔ながらの製法で作り続けた。(中略)叔父の高齢化などもあり後継者を探したが、父や叔父と同じ熱量と覚悟を持って店を続けられる作り手を見つけるには至らなかった。原材料を吟味した伝統の製法も原価率の高さなどによって続けるのが難しくなった。

市内の状況は

喜多方市は約100のラーメン提供店が軒を連ねるが、近年は店主の高齢化や後継者不足などが老舗の課題となっている。(中略)協同組合蔵のまち喜多方老[らー]麺[めん]会[かい]の加盟店も協同組合となった2005(平成17)年当時の45店から32店まで減少した。(中略)市は昨年、喜多方ラーメン課を新設した他、事業承継のマッチングなどの支援策に力を入れている。

メニューへ戻る

うた(一千四百六十二の一)へ

うた(一千四百六十二の三)へ